Schön, dass Sie uns an unserem Bienenstand besuchen!

Ein durchdringendes Summen liegt in der Luft. Um uns herum herrscht reger Flugbetrieb.

Wir befinden uns inmitten des Lechrains in der schönen Gemeinde Vilgertshofen.

Im Frühjahr erblühen die umliegenden Wiesen in sonnigem Gelb und die Bienen

tragen den Nektar von Löwenzahn und vielen anderen Voralpenland-Pflanzen

sowie verschiedenen Obstgehölzen, Raps und Ahorn ein.

Bald darauf folgen die aromatischen Trachten des Lechrainer Frühsommers.

Linden, Klee und wilde Brombeeren sind begehrenswerte

und leicht zu erreichende Ziele der fleißigen Sammlerinnen.

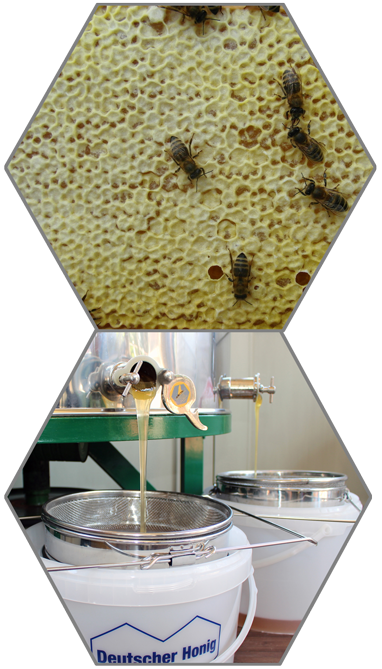

Auch der Wald honigt oft und verleiht dem zu dieser Zeit geernteten Honig einen besonders würzigen Geschmack - à propos Honigernte: Geschleudert wird bei uns

nur zwei, maximal drei Mal pro Jahr:

Anfang Juni - nach Ende der Rapsblüte - und Mitte/Ende Juli.

Bei guter Witterung lässt sich Ende Juli/Anfang August noch eine dritte Ernte einholen.

Nach der Schleuderung ist der Honig zunächst flüssig, doch wird er mit der Zeit fest.

Bei unserem Frühjahrsblütenhonig ist dies oft schon wenige Tage nach der Honigernte der Fall,

unser Sommer- und Waldblütenhonig kandiert hingegen meist langsamer.

Dies liegt am unterschiedlichen Fructose- bzw. Glucosegehalt.

Grundsätzlich gilt: Je mehr Glucose (Traubenzucker) der Honig aufweist (im Frühjahrsblütenhonig ist er verhältnismäßig hoch),

desto schneller setzt der Krisallisationsprozess ein.

Die Aushärtung des Honigs, ein Prozess der unter natürlichen Umständen früher oder später bei jedem Honig einsetzt, lässt sich durch Erhitzung unterbinden,

sodass der Honig dauerhaft flüssig bleibt.

Dieses Verfahren hat indes einen entscheidenden Nachteil: Es wirkt sich negativ auf die Qualität des Honigs aus,

weil die wertvollsten Inhaltsstoffe des Honigs (Vitamine, Aminosäuren, Pollen, etc.) bei einer Temperatur von über 40 Grad Celsius zerstört werden.

Aus diesem Grund verbieten es die strengen Qualitätsanforderungen des Deutschen Imkerbundes e.V.,

zu denen ich mich mit der Führung des DIB-Siegels bekannt habe,

hitzegeschädigten oder sonst wie in seiner natürlichen Zusammensetzung veränderten Honig

unter dem Markenzeichen "Echter Deutscher Honig" in den Verkauf zu bringen.

Doch selbstverständlich müssen Sie nicht auf ausgezeichnete Qualität verzichten, wenn Sie am Frühstückstisch flüssigen Honig bevorzugen!

Einmal festgewordener Honig lässt sich nämlich in einem Wasserbad (bitte nicht über 40 Grad Celsius) leicht wieder verflüssigen.

Auf dem frisch geschleuderten Honig bildet sich bereits nach einigen Stunden eine Schaumschicht aus kleinsten Verunreinigungen, Luftbläschen und feinen Wachspartikeln - der Honig klärt sich und wird schließlich von der Schaumschicht sorgfältig abgetrennt. Nach dieser Reinigungsprozedur geht es darum, dem Honig eine möglichst zartcremige Konsistenz zu verleihen. Hierzu verwende ich ein spezielles Rührwerk, mit dem ich den Honig einige Tage für je ein paar Minuten bearbeite. Durch das vorsichtige Rühren werden die im Honig enthaltenen Kristallisationskeime (Pollen, Luftbläschen, kleinste Zuckerkristalle) gleichmäßig verteilt, was dafür sorgt, dass sich in dem Moment, in dem der Honig festzuwerden beginnt, überwiegend kurzkettige Zuckermoleküle bilden, die auf der Zunge nicht spürbar sind. Erst jetzt, d. h. nach dem Rühren und kurz bevor er endgültig aushärtet, wandert der Honig in die 50-, 250- und 500-Gramm-Gläser, die abzufüllen uns jedes Mal wieder eindrucksvoll vor Augen führt, was die fleißigen Bienen da wieder Großes geleistet haben und welch Glück ich habe, daran als Imker teilhaben zu dürfen!

Wie ich zu diesem Hobby gekommen bin? Ganz klar: über meine Großeltern, Heinz und Emmi Lotterschmid, die jahrzehntelang selbst leidenschaftlich geimkert haben.

Als kleiner Bub durfte ich meinen Großvater oft zu seinen Bienen begleiten.

Obwohl ich dabei den ein oder anderen Stich abbekam

(einmal waren es zwei im Gesicht und ich war kaum wiederzuerkennen, als mich meine Eltern abends abholten),

freute ich mich jedes Mal auf diese Besuche, denn - so weh die Stiche auch taten - eine vollbesetze Wabe in Händen zu

halten oder die Bienen aus nächster Nähe zu betrachten, hat mich schon damals unheimlich fasziniert.

Außerdem hatte mein Opa ein großes Talent dafür, das, was da in den Bienenvölkern vor sich ging,

so anschaulich darzustellen und zu erklären, dass ich gerne mitkam, um ihm zu assistieren und Neues zu erfahren.

Je mehr ich über die Welt der Bienen lernte und mit ihnen arbeitete, desto größer wurde meine Begeisterung für diese kleinen Insekten.

Das blieb auch meinem Großvater nicht verborgen und so stellte er mir in Aussicht, mir drei seiner Völker zur Betreuung zu überlassen.

Natürlich war ich hellauf begeistert!

So kam es, dass die Bienenvölker von München nach Issing umzogen und ich mich mit 14 Jahren als Jungimker versuchte.

In Ergänzung zur großelterlichen Ausbildung, die natürlich weiterging, besuchte ich verschiedene Vorträge,

nahm an Honig- und Imkerkursen teil und studierte diverse Fachzeitschriften und -bücher.

Derzeit versorge ich - von meiner Familie tatkräftig unterstützt - 9 Bienenvölker.

Dabei lege ich besonderen Wert auf eine wesensgemäße Bienenhaltung,

die an den natürlichen Bedürfnissen und Instinkten des Bienenvolks orientiert ist. Mit Blick auf meine Betriebsweise bedeutet dies konkret, dass ich ...

- ausschließlich natürliche Holzbeuten (Beute = die Bienenbehausung) verwende, die aus heimischen Hölzern erzeugt und nur mit Leinöl oder mit einer bio-zertifizierten Holzlasur behandelt wurden.

- Schwärme zur natürlichen Varroa-Bekämpfung und Völkervermehrung nutze.

- keinen Honig aus dem Brautraum ernte und den Bienen auf diese Weise eigenen Honig für die Überwinterung lasse.

- keine chemischen Substanzen und Medikamente zur Varroabekämpfung einsetze, sondern ausschließich biotechnische Verfahren (Drohnenbrutentnahme, natürliche Ameisen- und Oxalsäure) nutze.

- meinen Bienen den Stress des sog "Wanderns", d.h. ständiger Standortwechsel zur Steigerung des Honigertrags, erspare und sie dort belasse, wo sie sind.

Falls Sie weitere Fragen zu unserer Betriebsweise haben oder eine Bestellung aufgeben möchten, setzen Sie sich bitte mit mir in Verbindung. Ich freue mich, von Ihnen zu hören!